母性行为是哺乳动物母亲在产后展现出的核心社会行为,不仅直接关系到子代的存活与发育,也为理解情绪调控、动机调节等复杂脑功能提供了重要窗口。母性行为在整个产后时期并非一成不变,而是会随着幼崽需求和母体心理生理状态的不同而动态调整。多巴胺系统被认为是其中的关键调控因子,但关于多巴胺D2受体在不同产后阶段的作用机制尚不清楚。

近日,西南大学心理学部高军教授团队在国际权威期刊《Neuropharmacology》发表了题为“Differential effects of central dopamine D2 receptor activation on the dynamic changes of maternal behavior throughout the postpartum period” 的研究论文,系统揭示了多巴胺D2受体在腹侧被盖区(VTA)、伏隔核(NAc)和内侧前额叶皮层(mPFC)中对母性行为的区域特异性和时间特异性影响。

研究亮点

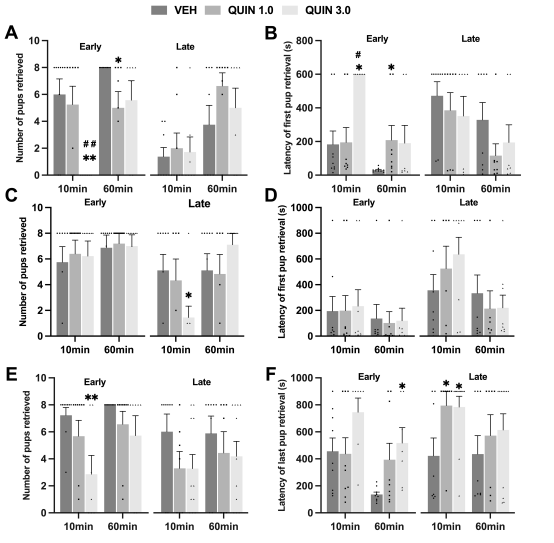

· 在VTA中,D2受体激活显著破坏了产后早期母鼠的幼崽衔回行为(图1A和1B),但对产后晚期影响有限。

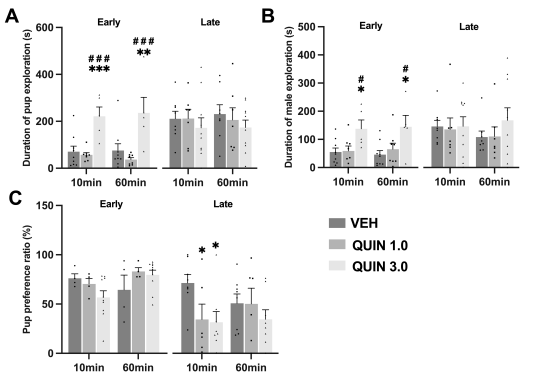

· 在NAc中,D2受体激活在产后晚期明显削弱母性行为和幼崽偏好(图2C),但对早期影响不显著(图1C和1D)。

· 在mPFC中,D2受体激活在早期和晚期均可干扰母性行为(图1 E和1F),并在早期阶段增加母鼠对幼崽与成年雄鼠的探索倾向(图2A和2B)。

研究团队采用了“饲养笼内母性行为测试”和“幼崽-雄鼠偏好测试”,从“护理行为”与“动机优先级”两个角度系统考察了母性行为的动态变化。这种跨时间窗口的比较设计,首次揭示了多巴胺D2受体在调控母性动机与行为组织中的差异化作用。

图1 不同脑区微注射D2激动剂对产后不同时期母性行为的影响

图2 不同脑区微注射D2激动剂对产后不同时期幼崽-雄鼠偏好的影响

研究意义

本研究为理解母性行为的神经基础提供了新的视角:

1. 拓展了母性行为研究的时间维度 —— 从传统聚焦的产后早期延伸到晚期,揭示母性行为的动态演化规律。

2. 揭示了多巴胺系统的精细调控机制 —— 通过脑区特异性与阶段特异性分析,明确了VTA、NAc和mPFC在母性动机与执行控制中的不同作用。

3. 为产后心理障碍研究提供了潜在线索 —— 产后抑郁常伴随母性动机减弱与母婴关系受损,本研究揭示的D2受体作用模式,可能为理解产后情绪障碍的神经机制、开发靶向干预策略提供新依据。

团队与资助

论文第一作者为西南大学心理学部2024级博士研究生滕跃,已毕业硕士生马宁和王俊琪为共同第一作者,高军教授为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金(32071059)、重庆市自然科学基金(cstc2020jcyj-msxmX0209)和重庆社科规划英才项目(2024YC046, 2020PY64)等资助。

论文信息:

Teng, Y., Ma, N., Wang, J., Xiong, X., Zhao, R., Yang, Y., Li, M., & Gao, J. (2025). Differential effects of central dopamine D2 receptor activation on the dynamic changes of maternal behavior throughout the postpartum period. Neuropharmacology, 279, 110639. Advance online publication.